川本思心(准教授)

自己紹介

専門は科学技術コミュニケーション、科学技術社会論。博士課程まではミミズの再生研究をしていましたが、基礎研究と社会の関係や、専門家の役割、科学技術への「イメージ」への関心もち、現在の分野に転身。研究だけではなく、東工大や北大CoSTEPで科学技術コミュニケーション教育にも取り組んできました。

現在は、特に専門家間のコミュニケーションやデュアルユース問題に関心をもち、マクロな視点での量的分析だけではなく、個別の文脈が見えてくるフィールドでの実践や歴史的な事例研究も重視しています。

趣味はカヌー、ソ連・ロシアウォッチング、ミミズのふんさがし、レゴ(レゴ® シリアスプレイ® メソッドと教材活用トレーニング修了認定ファシリテーター)。

- プロフィール

-

川本 思心 KAWAMOTO Shishin 博士(理学)

北海道大学 大学院理学研究院 物理学部門 科学史・科学基礎論分野 准教授

(理学院 自然史科学専攻 科学コミュニケーション講座 科学技術コミュニケーション研究室)

兼任:大学院教育推進機構 リカレント教育推進部 部長researchmap: http://researchmap.jp/ssn

科研費データベース: https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?qm=90593046経歴:

1976.1 北海道生まれ(苫小牧→札幌→旭川→札幌→東京→札幌→東京→札幌イマココ)

1999.3 北海道大学 理学部 生物科学科 卒業

2001.3 北海道大学 大学院理学研究科 生物科学専攻 修士課程修了

2006.3 北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット(CoSTEP)修了(選科1期)

2007.3 北海道大学 大学院理学研究科 生物科学専攻 博士課程修了。博士(理学)2000.4-2007.3 酪農学園大学 非常勤講師(「生物学実験」担当)

2007.4-2008.10 東京工業大学 統合研究院 研究員(科学技術振興機構 社会技術研究開発センター受託研究)

2008.11-2012.9 東京工業大学 大学院理工学研究科 機械制御システム専攻 特任助教

2011.4-2012.9 青山学院大学 社会情報学部 非常勤講師(「科学技術と社会」担当)

2012.10-2013.3 東京工業大学 環境エネルギー協創教育院 特任助教

2013.4-2014.3 北海道大学 高等教育推進機構 科学技術コミュニケーション教育研究部門 特任講師

2014.4より現職所属学会:

科学技術社会論学会(2008-)

日本サイエンスコミュニケーション協会(2012-)

日本公衆衛生学会(2023-)

修士課程

植田康太郎(M1)

研究テーマ

科学随筆の分析を通じた科学コミュニケーション手法の探求

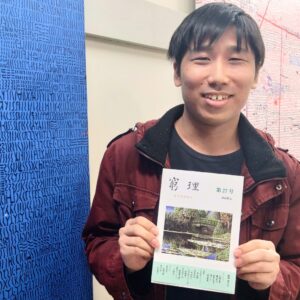

これまで、物理学者には、研究の傍ら随筆やエッセイを書く文化がありました。例えば、寺田寅彦や中谷宇吉郎などの文章は今でも人気があり、読みつがれています。彼らの書いた科学随筆は科学の普及に大きく貢献しています。このような長期にわたって読みつがれている文章というものには、サイエンス・ライティングの観点から参考にできる部分があると考えています。修士研究では、このような科学随筆を分析することによって、サイエンス・ライティングに活用できるような手法を探究します。

自己紹介

学部では物理学を専攻していました。昔から科学に関する本を読むのが好きで、私が物理学を勉強しようと思ったきっかけにもなりました。今では、本を読む側だけでなく、自分で書いた文章を通じて科学の普及に貢献したいと考えています。また、人間の意識やAIにも興味を持っており、北海道大学 人間知×脳×AI研究教育センター(CHIAN)の活動にも参加しています。

小幡紗音(M1)

研究テーマ

インクルーシブな科学技術コミュニケーション

科学技術はすべての人に開かれたものであるべきですが、発話にハンディがある人(ユーザー)にとって、科学館や博物館の展示は必ずしも十分にアクセスしやすいものとは言えません。音声中心の説明が多い展示や、対話の場面でのコミュニケーションの困難さが、学びの機会を制限してしまうことがあります。そのため、科学技術コミュニケーションにおいて、誰もが対話し、理解を深められるインクルーシブな環境の構築が求められています。本研究では、科学館等をフィールドとして、筆談というコミュニケーション手法を活用し、ユーザーが展示や他者とどのように関わることができるのかを実践的に検討していきます。

自己紹介

私は福岡県久留米市出身で、ラーメンを食べるのが大好きです。久留米は、安くて美味しい食べ物が多く、文化的な交流もあり、人口が多すぎないため住みやすいと感じています。趣味はドラムやピアノなどの楽器演奏、科学館巡りなど多岐にわたります。以前はフリースクールや塾で、主要5科目やプログラミングや理科の実験、自然教室などを指導していました。現在は開智プロジェクトに所属し、さまざまな形の学びを探求しています。

研究生

福浦友香

研究テーマ

観光コンテンツにおける科学技術コミュニケーション研究

徳永陽子

研究テーマ

博物館来場者評価手法の検討:サードプレイスとしての博物館の可能性をめざして

CoSTEP研修科

澤田真由美

テーマ

持続可能な広報組織の体制づくり

前回(2018年)の研修科でのテーマは、担当者個人の範囲でしたが、今回は、組織全体を視野に入れたテーマで検討したいと考えています。

自己紹介

研修科2回目。科学技術コミュニケーションは、周期的に学び直しの波が訪れるので、その流れに乗ることにしています。

卒業生

修士課程

佐々木もも(FY2023-24)

生命科学研究のデュアルユース性に対する研究者と管理担当者の認識差 : 未確定DURCのケーススタディから(修士論文)

荒木藍(FY2022-23)

フィールド調査から明らかにする科学と地域社会を融合する専門知 : 洞爺湖有珠火山マイスターの事例から(修士論文)

Maria Adelina Facun(FY2022-23)

坂本舞衣(FY2021-22)

境界・越境概念から分析する科学者とアーティストの共同プロセス(修士論文)

森沙耶(FY2020-22)

科学館の展示体験におけるコミュニケーションから明らかにする未就学児連れ家族のつまずきとその支援(修士論文)

石澤瑞季(FY2020-22)

北海道における農業普及指導員に注目した科学技術コミュニケーション研究

朴洙鎭(パク・スジン)(FY2020)

航空宇宙技術におけるメディア・コンテンツの科学技術コミュニケーション的分析

片岡良美(FY2019-21)

研究コンセプトの可視化プロセスから明らかにする異分野研究者間のコミュニケーション : 学際的な共同研究のラボラトリースタディーズ(修士論文)

小坂有史(FY2016)

サイエンスカフェ活動を行う上での主催者組織内におけるコミュニケーションのあり方~札幌と広島の事例調査から〜

小坂有史, 川本思心 2017: 「サイエンスカフェを担う人々が目指す方向性は同じなのか? : 広島大学サイエンスカフェを対象としたインタビュー調査から」CoSTEP Report, 3, 1-41.

学士課程 (HUSTEP)

Pamela Renee C. Reyes(FY2018)

Political science communication in marine conservation: comparative study between Japan and Philippine

研修科

成田吉希(FY2021-23)

太平洋島嶼国における戦争遺産と核遺産

- 成田吉希, 川本思心 2024: 「科学技術と太平洋島嶼国の関係について : 戦争遺産と核実験を中心に」CoSTEP研修科年次報告書, 8(1), 1-3.

- 成田吉希, 川本思心 2023:「ルポ『ソロモン諸島 : 戦跡によりそう人々』 : 2022年度執筆活動報告」CoSTEP研修科年次報告書, 7(1), 1-4.

- 成田吉希, 川本思心 2022:「ルポ『ソロモン諸島:戦跡によりそう人々』執筆にむけて」CoSTEP研修科年次報告書, 6(2), 1-7.

岩野知子(FY2021-22)

科学技術と社会の問題を考える授業計画

- 岩野和子, 川本思心 2023:「消費者と科学技術~消費者トラブルに見る関わりの現在地~」CoSTEP研修科年次報告書, 7(3), 1-5.

- 岩野和子, 川本思心 2022:「消費生活相談の現場から捉える科学技術コミュニケーション」CoSTEP研修科年次報告書, 6(4), 1-3.

山内かな子(FY2020-22)

科学技術と社会の問題を考える授業計画

- 山内かな子, 川本思心 2022:「科学技術と社会の問題を考える授業計画 : フリッツ・ハーバーへの手紙」CoSTEP研修科年次報告書, 7(2), 1-6.

- 山内かな子, 川本思心 2022:「科学技術と社会の問題を考える授業計画:エネルギー問題とサリドマイドの利用を考える」CoSTEP研修科年次報告書, 6(1), 1-8.

- 山内かな子, 川本思心 2021:「科学技術と社会の問題を考える授業計画」CoSTEP研修科年次報告書, 5(1), 1-6.

成田真由美(FY2019-21)

アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビュー調査

- 成田真由美, 川本思心 2022:「アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビュー(3)インタビューイー竹内渉氏」CoSTEP Report, 5(3), 1-39.

- 成田真由美, 川本思心 2022:「アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビュー(2)インタビューイー木村二三夫氏」CoSTEP Report, 5(2), 1-43.

- 成田真由美, 川本思心 2022:「アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビュー(1)インタビューイー常本輝樹氏」CoSTEP Report, 5(1), 1-32.

- 成田真由美, 川本思心 2022:「アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビュー」CoSTEP研修科年次報告書, 6(5), 1-9.

- 成田真由美, 川本思心 2021:「アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビュー」CoSTEP研修科年次報告書, 5(2), 1-18.

- 成田真由美, 川本思心 2020:「アイヌ遺骨問題に関する関係者インタビュー」CoSTEP研修科年次報告書, 4(1), 1-11.

澤田莉紗(FY2020)

多様な科学技術コミュニケーションコミュニティの調査

天野彩(FY2018-20)

「水素水」ブームはなぜ起きたのか、どう向き合うべきか

天野麻穂(FY2016-18)

文理融合の障壁となる諸要因の探索-研究者の意識調査から―

- 天野麻穂, 川本思心 2018: 「文理融合の障壁となる諸要因の探索 : 研究者へのインタビュー調査とゲーム式調査法の開発」CoSTEP研修科年次報告書, 2(1), 1-5.

- 天野麻穂, 川本思心 2017:「文理融合の障壁となる諸要因の探索」CoSTEP研修科年次報告書, 1(1), 1-4.

千脇美香(FY2017-18)

農業の現場におけるイノベーションの普及

- 千脇美香, 川本思心 2019: 「地域社会における研究シーズと地域ニーズのマッチングを可能にするためのコミュニケーション活動とは : 研究事例発表参加者・ワークショッププログラム受講生の観察」CoSTEP研修科年次報告書, 3(1), 1-8.

- 千脇美香, 川本思心 2018: 「農業の現場で新技術の導入を可能にするものとは一体何か : イノベーションの普及過程に起きるコミュニケーション活動の観察」CoSTEP研修科年次報告書, 2(2), 1-6.

澤田真由美(FY2017-18)

公設試験研究機関における科学技術コミュニケーション

山崎幸男(FY2017)

テキストマイニングを通じた現代科学の諸相–“役に立つ”概念をめぐる若干の考察

鈴木克治(FY2016-17)

中学校の理科教育におけるトランスサイエンス導入の方法と基準づくり

- 鈴木克治, 川本思心 2018: 「中学校の理科教育におけるトランスサイエンスを題材とした授業例の抽出」CoSTEP研修科年次報告書, 2(5), 1-4.

- 鈴木克治, 川本思心 2017: 「中学校の理科教育におけるトランスサイエンス導入の方法と基準づくり」CoSTEP研修科年次報告書, 1(2), 1-9.

岡崎朱美(FY2015-17)

環境面での普及啓発事業の評価指標について

- 岡崎朱美, 川本思心 2017: 「環境配慮行動普及啓発事業の評価のありかたを考える : 自治体と NPO 等普及啓発実践者の研究交流集会を通して」CoSTEP研修科年次報告書, 2(4), 1-7.

- 岡崎朱美, 川本思心 2017: 「環境配慮行動を普及啓発する事業の評価手法構築に向けて」CoSTEP研修科年次報告書, 1(4), 1-8.

杉田恵子(FY2015-16)

医療分野におけるコミュニケーターの役割とは

中村佳代(FY2015-16)

地球の気候システムを題材とした科学技術コミュニケーション活動

村山一将(FY2016)

高校における科学技術コミュニケーション教育プログラムの開発

博士課程

武田増満(~2016)

映像を用いた科学史研究の検討 ※前任の杉山先生からの引継ぎ