「コミュニケーション」はなんだか聞こえのよい言葉です。

しかしちょっと違和感を感じる場合も多くあります。

今回はそんなお話をば。

コミュニケーションを説明する際によく用いられるのが「導管モデル」と「協働構築モデル」です。

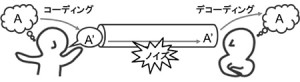

導管モデル(Conduit metaphor)は、一方が情報を変換し、それが導管を通って他方に到達し、もう一方が情報を再変換して情報を受け取る、というモデルです。

コーディングとデコーディングは同一の規則に基づくため、一方がもつAという情報は他方にもAと伝わる。

ただし伝達過程でノイズが入るため、完全なAになるとは限らない。

このモデルはベル研のクロード・シャノンによるもので、まさに電話「通信(communication)」等のための数理モデルとして建てられました(Shannon, 1948)

そしてさらにシャノンはウォーレン・ウィーバーと共に、これを通信だけではなく人の一般的な会話などのコミュニケーションに拡張しました(The Mathematical Theory of Communication, 1949)。

これがいわゆる「導管モデル」(あるいは線形モデル)と言われるものです。

由来から明らかなように、元が狭義の通信(コミュニケーション)から発達した情報理論なので、当然「いやいや、実際の会話はそんなに単純じゃないだろ」と批判がなされるわけです。

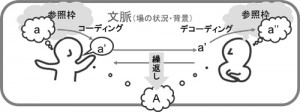

これに対比されるのが協働構築モデル(双方向モデル・文脈モデル)。

情報の意味は文脈によって大きく変わり、独自のデコーダーをもつ「受け手」(このモデルには受け手も送り手もないが)によっても決まり、さらに相互に文脈を参照・構築していくことで意味が形成される、というモデルです

科学技術コミュニケーションとの関連を考えると、導管モデルが欠如モデル・Public Understanding of Scienceに、協働構築モデルがいわゆる「科学技術コミュニケーション」に対応する(なじみがよい)というわけです。

導管モデル的科学技術コミュニケーションとは、以下のようにまとめることができるかもしれません。

・コーディングを正確に行う

・最も効率的な導管を用いる

・受け手に自らと同じデコーダーを保持させる

・ノイズを除去する(「無知なマスメディア」「ニセ科学信奉者」「素人」による情報の排斥」)

これに対する協働構築モデルは、対話的・相対的で「けっこうけっこう」と思考停止してしまいがちです。

しかし、ここに落とし穴があります。

「双方が決める」「文脈が重要」という実際の現象上も社会的にもある一面正しい特徴が、現実には協働構築などは極めて困難であることを示していることに注意しなければなりません。

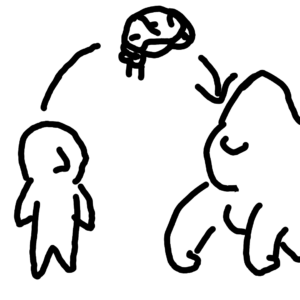

その理由の一つは権力作用です。

一方が他方よりも社会的に権力をもつ場合、意味の協働構築はより強い力をもつ側のデコーダーと文脈に一方的に引き寄せられていき、もう一方は無意識的あるいは意識的にそれに従わざるを得ないことが起きます。

これは身の回りのことを思い浮かべばいくらでも例がでてくることです。

大学でこの話を聞いた学生が、やや腑に落ちない顔をするのもうなずけます。

受け手が決める、などと言っても現実には決められる力があるのは全員ではないのです。学生も自分をどちらかというと社会的弱者においているでしょう(しかし専門家(の卵)としてはそうではないということは思慮してほしい)。

それなのに表向きに相互構築だ、などと言っても絵に描いた餅。

それよりは導管モデルをまずは身に付ける方が重要だと考えてもむべなるかな。

もう一つの理由は「恐怖の総和」。

両者が明示的に発信する情報以外に、様々な文脈からも互いの意図を読み取り、それをそれぞれ過大に評価することや、文脈を制御できないことで、協働構築からますます遠のきカタストロフを迎える、ということが容易に起こりうることもこのモデルからは理解できます。

要するに、この協働構築モデルに言及する時にこれらの作用に触れ、いかにそれを避けるためのガバナンスを構築するかに言及しなければ、権力を持ついわゆる「社会的上位」側の無知と傲慢によるモデルであると非難されても仕方ない、ということです。

注意したいと思います。