5月25日(日)、科学技術コミュニケーション研究室のメンバー(川本・M1植田・M1小幡)とCoSTEP受講生 大島美緒羅さん、CoSTEP修了生 住友静恵さんの5名で、厚真町教育委員会が主催する戦争遺跡見学ツアーに参加しました。

北海道苫小牧市と厚真町、むかわ町の一帯には、太平洋戦争末期に建設されたトーチカ等を含む戦争遺跡が現存しています。戦争遺跡は戦時の記憶を風化させない役割を果たしうるものです。そのため、学芸員の方々を中心に戦争遺跡の調査、及び広報を行っています。このような活動は専門家と社会の間をつなぐ役割を持つ科学技術コミュニケーションとも通ずる部分があるため、ツアーに参加することになりました。

北海道の戦争遺跡

北海道には上記の地域以外の道東にもトーチカが残されています。トーチカとは、コンクリートで建造された防御陣地です。壁には砲口が開けられていて、そこから銃砲を向けて敵を攻撃できる構造になっています。これらのトーチカは、もともとアメリカ軍が北海道に上陸することを想定して造られました。しかし、結局アメリカ軍が上陸することはなく、実戦で使われることはありませんでした。

苫小牧市や厚真町の戦争遺跡の特徴として、トーチカが海岸部だけでなく内陸部にもあり、兵舎跡や塹壕などもあわせて残っている点があげられます。現存するトーチカには、私有地に建っているものもあります。今回の戦争遺跡ツアーは、このような私有地にあるトーチカも厚真町教育委員会の交渉の結果、特別に見学できるようになっています。

遺構に眠る記憶を今に伝える 〜80年前の声と語り手の願い〜

学芸員さんのご活動

この見学ツアーは、厚真町教育委員会 学芸員の乾哲也さん、奈良智法さんが中心となって開催されており、今回で10回目を迎えます。戦後80年というタイミングで開催された今年は、私たちを含めて合計32名の方が参加しており、これまでの中で、最も多い参加人数となりました。

ツアー中は上記の乾さん、奈良さんと石山容さんの引率のもと、主に乾さんの解説を聞きながら戦争遺跡を巡りました。乾さんのご専門は、考古学や遺跡の発掘調査です。普段は、数千年前から数百年前の住居跡、土器や石器、鉄鍋や刀子類などを発掘調査し、記録保存と活用に取り組まれています。

綱木トーチカ

小雨が降る中、見学ツアーが始まりました。まず向かったのは、苫小牧市の綱木トーチカです。道路脇の薮を少し進むと、早速トーチカが見えてきました。

この綱木トーチカは大砲が入るサイズで、完全な形で残るトーチカとしては最大規模のものです。建設時には、海岸から内陸へ攻めてくる敵を、斜め前方向から狙うことが想定されていました。側面が正面に対して斜めになっている多角形の構造は、敵の銃砲弾を跳ね返すために施された工夫です。外から観察すると、大砲の筒口を出すための砲口や、砲煙を排出する2本の排煙筒、中から外の様子を見るための観測所が確認できました。

トーチカの周りを歩くと、すぐそばには「塹壕」と呼ばれる、敵軍の兵隊の侵入を防ぐための大きな溝がありました。ここからは少し離れた、道路の反対側の薮にも兵隊の移動や物資運搬のための交通壕や弾薬保管壕が見つかっており、この一帯が大きな防衛陣地として設計されていたことが窺えます。

トーチカの周りを一周した後は、背面の入り口からトーチカ内部に入りました。中は広いですが、天井が低く、全面をコンクリートに囲まれた空間は閉塞感があります。全体的に暗いため、懐中電灯で照らして観察しました。

中にあった大砲は終戦時に除かれていますが、大砲の位置を固定するための溝や弾薬庫が残っていました。壁や天井には、建設時にコンクリートを流し込むための木の型枠の痕跡や、それを止めるための釘、針金が飛び出ている箇所があります。天井には、鉄骨の代わりとして使われたワイヤーやレールが見えました。

トーチカを出る前に、乾さんからこのようなお声がけがありました。

「皆さん、大砲の撃つ正面をちょっと見てみてください。ここには大砲が1門入って、4,5人から6人くらいの兵隊がここに、いつ上がってくるか分からない敵を待ち構えている。その兵隊も食事がまともに与えられていない、お腹が空いた状態で、こういった薄暗い中で、そういう心境で待っている。10秒20秒、僕黙りますんで、その兵隊さんたちの気持ちをちょっと想像してみてください。…………80年前には、そういう兵隊さんたちがここに居たっていうことですね」

トーチカ以外の戦争遺跡群

続いて、車で移動しながら、綱木トーチカすぐそばの対戦車壕跡や、苫小牧港西港に近い航空機の掩体壕(えんたいごう:兵器や物資、人員などを敵の攻撃から守るための施設。航空機用のものは機体を爆撃・爆風から守る)、飛行場跡を巡りました。雨天により、車中で乾さんの解説を聞きながらの見学となりました。

対戦車壕とは、戦車の侵入を防ぐためにトーチカなどの防御陣地の前面に設けられた大きな溝です。ただこの地では、戦車を落とすだけではなく、土塁に隠れていた兵士が、装甲の薄い戦車の下側に爆弾を抱えて潜り込む、肉弾特攻が想定されていました。

今回見学した綱木トーチカのすぐそばにある対戦車壕の掘削には機械が使われましたが、海岸に近い浜厚真野原公園付近には、人の手で掘って造られた対戦車壕があり、現在は排水路となっています。この作業には村の人々も動員されました。当時子ども時代を過ごした方が、「夜暗いうちから、父親がスコップと弁当ふたつを持って自転車で出かけていき、暗くなってから帰宅し疲れた姿を覚えている」と語ったエピソードが紹介されました。

乾さんは、「色んな形で当時の人たちが戦争に巻き込まれていました。そういったものは、やはりこういう遺構があるからお話ができるんですね。ただのお話だけではなく、当時の人の想いに触れることができるというのは、戦争遺跡がなぜ貴重かということにもつながります」と戦争遺跡の意義をお話しました。

柏原兵舎跡と塹壕群

続いて、柏原兵舎跡を訪れました。兵士が飛行場や交通壕を造る作業の期間に、寝泊まりに使った兵舎があった場所です。

この付近は、厚真町に暮らす人が頻繁に通る場所です。乾さんは、地域の人々にとって身近な場所で、80年前の兵士が身体を休めていたということを印象的に語られました。

「どうしても戦争遺跡というと、トーチカとかコンクリート製の砲台跡などが取り上げられることが多いです。そういう目立つものも大事ですが、それを作った人やそれに関わった家族にも思いを寄せながら考えていくことが大事です」

むかわ町から厚真町、苫小牧市にかけては、トーチカ以外にも、兵舎跡や対戦車壕など様々な遺跡が残っていますが、これは全国的にも珍しく、大変貴重な地域だそうです。目立つ一部の遺跡だけではなく全体に目を向け、当時の人に思いを馳せながら歴史を振り返ることが重要と指摘しました。

ホワイトファームトーチカ

続いて訪れたホワイトファームトーチカは、日本ホワイトファーム株式会社 札幌食品工場の駐車場の一角に残るトーチカです。かつて駐車場を整備するにあたり、埋蔵文化財の調査の実施に関して、会社から教育委員会に相談がありました。文化財保護法の保護対象となるのは江戸時代までのものであり、法律上はトーチカを撤去しても問題ありませんが、戦争について伝えるために、可能なら残してほしいという町からのお願いを踏まえ、現在の姿で残されています。

衛生管理の都合上、普段は立ち入ることはできず、歩道からのみ見学できますが、今回は特別に近くで見ることができました。このトーチカは、砲口正面が海岸線とほぼ平行に向いており、厚真町や札幌市に攻めてくる敵を側面から狙うことを想定した造りになっています。

豊丘兵舎跡

最後に訪れたのは、豊丘兵舎跡です。先に見学した柏原のものよりも規模が大きい兵舎の跡地でした。

乾さんは、この地で終戦を迎えた元兵士の方に、この兵舎跡を案内したことがあるそうです。終戦後、1ヶ月ほど厚真町に留まることになったその兵士さんは、近所の農家の方に塩おはぎをご馳走になったことがあり、そのお礼が言いたいという思いで学芸員さんを頼ったのでした。戦時中は、お腹を空かせた兵士が畑に泥棒に入ることもあり、畑のものを荒らされたという地域の人々の声も残っています。しかしその農家の方は、兵士さんの出身地である三石町に縁があったことから、仲良くなりました。元兵士の方はこのエピソードを振り返り、この時に食べた塩おはぎが、90年間の人生の中で一番美味しかったとおっしゃったそうです。兵舎跡そのものだけではなく、このような聞き取りによって、戦時中を生きた人の物語に触れることができると、乾さんは語ります。

ツアーを通して、この地域が宿す様々な歴史の記憶に触れてきました。アメリカ軍の上陸に備えて整備された施設ですが、幸いにもこれは想定に終わり、軍の衝突やそれに伴う大きな被害は経験せずに済みました。しかし、国内にはこれが現実になった地域が存在します。乾さんは、このような語りでツアーを締めくくられました。

「一つ大事なのは、80年前何があったかここでということですが、もう一つ大事なのは、昭和20年8月15日の終戦の日が2年、3年長くなっていたとしたら、この地域も沖縄戦のようになっていた可能性が高い、ということです。もし沖縄戦のようになっていたら、もしかすると厚真生まれの人は、生まれていなかったかもしれません。そういうようなことも踏まえて、北海道にいながら沖縄のことも思い、なぜ沖縄の人たちがああいうふうに基地に反対するのか、そういうことにもちょっと考えるきっかけになればいいかなと思います」

参加者が語る「戦争遺構を歩く意味」と「今平和を考えること」

今回、私たちは穂別在住で終戦時には小学1年生だった女性にお話を伺いました。トーチカ見学に来られたこの女性は、戦争の重みを体全体で受け止めるように静かに遺構を見つめていました。

参加動機は「何となく戦争を知りたい」という漠然とした思いからだったといいます。今でも新聞の戦争の記事を読むと自然と涙がこぼれるほど、戦争の記憶は胸に深く刻まれているそうです。戦後80年が経ち、体験者の高齢化が進む中で「記憶や感情をうまく言葉にできないもどかしさがある」と打ち明けつつも、「ツアーは言葉にできない思いを共有する場であり、未来へ受け継ぐために欠かせない」と、その意義を強く実感し、「これからも参加したい」と語ってくださいました。

戦争遺跡ツアーにおける「インタープリテーション」

今回の戦跡見学ツアーは私たちに非常に強い印象を与えました。なぜそのような影響を私たちに与えたのか、「インタープリテーション」というモデルを用いて整理してみました。

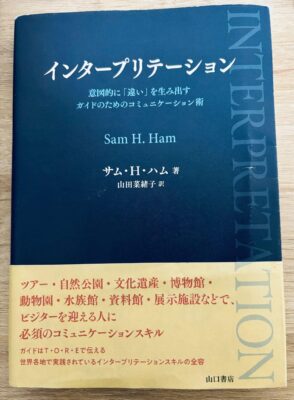

インタープリテーションとは

インタープリテーションの第一人者であるサム・H・ハムは自身の著書で以下のように定義しています。

「参加者が自分にとっての意味を見つけて、もの、場所、人々、概念と自分にとってのつながりを作り出すように触発することを目的とした、ミッションに基づいたコミュニケーション手法」

このようなインタープリテーションは、博物館や動物園、展示施設などさまざまな領域で行われます。インタープリターは、適切なインタープリテーションを通じて、参加者に良い変化を生じさせることが求められます。サム・H・ハムは上手くいくインタープリテーションのフレームワークとして「TORE」モデルを提唱しています。「TORE」モデルは以下の4つの要素を重要視する考え方です。

T (Thematic) :テーマがあること

O (Organized) :整理されていること

R (Relevant) :関連あることこと

E (Enjoyable) :楽しめること

インタープリテーションには、何かしらのテーマが必ずあります。また、参加者の思考の流れがスムーズに進むように、整理されていることが必要です。そして、参加者がそのインタープリテーションで得た情報を自分ごとにするには、参加者と関連性のあるものにしなければなりません。最後に、インタープリテーションは人の感覚や感情の奥深くを動かすという意味で「楽しめる」側面を持つことも大事です。

これらの要素を意識することで、意図的に良い変化を生み出せるようなインタープリテーションを実現できる、とされています。

今回のツアーを「TORE」モデルで整理してみる

まず、「T (Thematic) 」です。今回の苫小牧市、厚真町の戦争遺跡は、トーチカや塹壕、兵舎跡などの施設全体が残っています。また、学芸員の皆様は、当時の方々の証言も収集しています。そのため、テーマとして、「戦争遺跡全体を単なる単体のモノではなく、人をふくめた全体として理解し、現代とつなげる」と定められるでしょう。

次に、「O (Organized) 」について。乾さんの説明は、どこでも基本的に、それぞれの戦争遺跡の概要、できた経緯について解説したあと、実際に利用していた方々の証言などを説明するという構造をしていました。このように、私たち参加者が実際に見たり触れたりできるものから導入することで、主体的な理解がスムーズに進み、さらに実際のエピソードから自分ごととして考えられる構成になっていました。

それから、「R (Relevant) 」。乾さんは柏原兵舎跡の説明をするときに、「普段通勤で利用する道路のすぐ横にも戦争遺跡がある」という説明をしていました。このように、参加者との関連性を意識しながら説明していました。

最後に、「E (Enjoyable) 」。今回のツアーでは、その戦争遺跡と実際に関わりがあった方々の証言を紹介していました。また、当時を想像するように促すこともありました。これらによって、参加者が関心をもちやすくなっていました。

以上のことから、今回の見学ツアーは「TORE」モデルの観点からも優れたインタープリテーションであり、科学技術コミュニケーションの実践をするうえでも大変勉強になるものでした。

編集後記

私は博物館めぐりが趣味で、今回参加した戦跡ツアーでも、文字で資料を見るのと学芸員や同行者の話を直接聞くのとでは印象が大きく異なることを改めて感じました。文字情報は入手しやすく、事実を正確に把握しやすい一方で、どうしても実感が薄れてしまいます。それに対し、人の言葉を聞くと、その表情や声のトーンから当時の空気感を想像しやすく、文字にはないリアリティを強く感じることができました。

このツアーで特に印象深かったのは、当時の様子を想像するハードルが低かった点と、戦跡を見る視点や視野が広がった点です。乾さんをはじめとした学芸員の方々による解説は素晴らしく、最初に「戦跡だけでなく、その当時の人々がどのような苦労を経験したかも想像してほしい」という意図を明確に示してくださったことで、各トーチカを見学する際にその思いが具体的に語られ、とても心に響きました。また、こうした貴重な話を直接聞く機会はツアーでしか得られないため、この場が情報のカタリストとしての役割を果たしていることを実感しました。

文字で得られる知識とは別の次元で、戦争と人々の記憶に触れることができたことに深い感銘を受けました。来年もぜひこのツアーに参加し、人と戦争に直接触れる機会を継続したいと思います。

(小幡紗音)

今回のツアー参加を機に、戦時中の北海道のことやトーチカの存在を初めて知りました。その中で印象深いのは、戦争遺跡であるトーチカと現代人の独特の距離感です。

私の中で戦争と結びつく遺産は、原爆ドームや防空壕など、当時の形の保存が試みられ、現代の生活空間の中では異質な空気をまとっているイメージがあります。しかしトーチカは、私有地で物置として使用されていたり、中にゴミが捨てられていたりと、暮らしのなかで活用されているものもありました。このように「戦争遺跡らしい」姿ではないからこそ、継承には努力を要するように思う一方で、生活の中に存在し、触ることができ、趣味や愛好の対象にもなっているという、ある種の「気軽さ」が、これを語り継ぐ行為を身近で開かれたものにしうるのではないかと思います。

ツアーの中で乾さんは、地域の人々にとって身近なところに戦争遺跡があるということを強調されていました。このお声がけは、特別な機会に限らず、一人一人が日常のなかでふと戦争のことを思い、誰かに語り伝える時間を生み出して、継承の行為それ自体を受け継ぐことにも繋がるように思われました。

(大島美緒羅)

この度、戦争遺跡というものにはじめて触れました。これまで北海道にあまり戦争のイメージがなかったので、現在でも戦時中の遺構が残っていることに驚きました。また、乾さんの説明にはほぼ必ずそれぞれの戦争遺跡ではどのような人々が存在し、どのように過ごしているかを説明しているところに、当時の方々へのリスペクトを感じました。

また、学芸員の方が実際にどのような活動をしているかを直接見ることができたのも貴重な経験でした。例えば、兵舎跡は素人の目ではただ林の中にくぼみがあるだけです。このようなものに歴史的な価値を見出し、保存、広報する学芸員の専門性を目の当たりにしました。学芸員のお仕事は、あまり表舞台で目立つようなものではないかもしれませんが、歴史を知る上で非常に重要な役割を果たしていることを、あらためて知ることができました。

(植田康太郎)

参考文献

- 乾哲也「厚真町内に残る戦争遺跡「トーチカ群」が伝えるもの【コラムリレー第47回】」『集まれ!北海道の学芸員』(閲覧日:2025年5月24日)

- HAJ 株式会社 北海道アルバイト情報社「公営塾や博物館で活躍!厚真町の地域おこし協力隊員」『北海道の人、暮らし、仕事。くらしごと』(閲覧日:2025年6月4日)

- サム・H・ハム『インタープリテーション 意図的に「違い」を生み出すガイドのためのコミュニケーション術』山口書店, 2023.

追記(2025年8月1日)

下記記事で小幡さんのコメントが掲載されました

- 苫小牧民報「戦跡が伝えるもの【中】解体免れたトーチカ 会社敷地内に現存 初の見学受け入れ」2025年7月29日第1社会面