あの!あのコオリミミズを見ました!

コオリミミズ Mesenchytraeus solifugus はアラスカ太平洋岸とアリューシャンの氷河に住む、長さ2cmほどの小さな黒いミミズです。

同じTK大の方がミミズの腸内細菌と腸について尋ねてこられ、解剖のやり方などについてお伝えするために研究室に伺いました。

そこで長年の夢だったコオリミミズに会う事ができたのです。

低温室のフリーザーバッグや50mlファルコンチューブの中には、氷とともにコオリミミズが!

半分とけた氷を再凍結して氷漬けになっても生きているそうです。

一方で手のひらにしばらく乗せておくと死んでしまうとか。むむむ・・・

コオリミミズは、体長1cmすこしのヤマトヒメミミズ(私が昔研究していたミミズ)に比べると明らかに長いのですが、白い氷に黒い体色が映えるせいか、さらにもうすこし大きいような印象を受けました。

また、頭部はヤマトヒメとよく似ていますが、コオリミミズの尾部はごくわずかに扁平で、肛門がスリット状になっており違いがありました。

アラスカからやってきた貴重なコオリミミズの一匹を解剖させていただきました。

ヤマトヒメミミズに刺激を与えると、かなりの確率で体のあちこちが自切してしまいますし、雑に切断した傷口は、はじけるようにぼろぼろになってしまいます。

一方のコオリミミズは表皮がかなり丈夫で、自切能力もほぼ無いようです。なので安心して解剖することができます。

(蛇足ですが、自切能力の低さと生息地の低温環境を考えると、再生力はあまり高くないと思われます。

正常ですばやい再生は自切場所から起こりますし、再生速度は外部の温度に影響されるからです。)

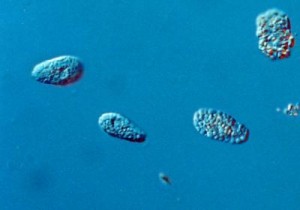

体を開くと、体液が出てきて、その中には粘液細胞も観察できました。形は他のヒメミミズなどでも一般的な楕円形ですが、薄い紫色を呈しているのが特徴です。

体表も黒いのですが、若干紫色がかっているようにも見えます。なぜ?

(上の写真はヤマトヒメミミズの粘液細胞。青いのは光の加減のせいです)

胸部には房状の組織がありました。実体顕微鏡なのではっきりせず、環帯も明確に見えませんでしたが、卵巣かもしれません。あるいは隔膜腺(septal gland)かもしれませんが、一対しか見えませんでした。うーん切片標本をつくりたい!

ミミズの周りに目を転じると、氷の中にはごく薄い紫色半透明の楕円形の「カラ」のようなものが転々としていました。

ミミズの卵胞にしてはすこし小さいし、赤ちゃんミミズもいないし・・・

と見ていると紫色のクマムシがいました。

「カラ」が何かはわかりませんが、氷河の氷の中には様々なものがあるのが実感できました。

とにかく面白かったです。

研究の成功をお祈りしております。