「デリバラティブポーリング (Deliberative Polling: DP)」を用いた研究のお話を伺いに、CoSTEPでもお世話になったM上先生を訪ねて北大に来ました。

旧教養の建物には「祝ノーベル賞」の垂れ幕がまだ飾ってあります。一年くらいは貼りっぱなしなのでしょうか。

M上先生やS山先生は本家本元 Stanford UniversityのThe Center for Deliberative Democracyに調査にいったそうです。

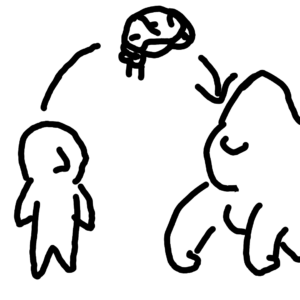

ちなみにデリバラティブポーリングとは「討論型世論調査」と訳されている、意識調査と討論と社会運動(実践や投票など)を連携させた手法。

その手法はだいたい以下の流れになっています。

無作為抽出によって質問紙調査を実施

↓

その中から討論の場に参加希望者を数百人募る(謝金あり)

↓

グループ討論(専門家に聞く質問を一つ作成する)

↓

全体会議(専門家が質問に回答)

↓

事後アンケート

↓

結果を公開

あまり参加者に関与しないファシリテーションの方法など、一般的な対話イベントとかなり異なっていたり、質問項目の構造が決まっていたりと、かなり手法が固められているようです。

一方で、質問紙のデータの多変量解析や、それらと談話データの統合的分析はなされていないようです。

そもそもDPを始めたFishkinは政治学者で、その目的は熟議と、その結果である個人の明確な意思決定にあるように思えます。

前後に行う質問紙調査によって意識の変化を見る割には、質問紙データや談話データを分析してその関連や変化の原因を積極的に明らかにしようすることがない点や、

討議の場で、何らかの合意を形成することはない点(たぶん)がその理由です。

ということで「Poll」の訳は「世論調査」ではなく「投票」であり、DPは「討議型投票」としたほうが良いのではないだろうか???

つまりDPの真のゴールはグループ討議でも、その後の質問紙調査でも、その結果の公開でもなく、各個人の投票であるから、と。素人考えですが・・・

他者との討議によって質問紙の回答結果が変わる、というのは従来型の質問紙調査では最も避けられていたことですし、討議によって個人の意識を変えるというのは一歩間違えると非常にあぶない方向にいきそうでもあります。

そもそも数日間の討議で変わる意識というのは、どういったレベルの意識なのか? 本当に行動に変化をもたらすものなのか?といった疑問もあります。

そういう意味で、科学技術コミュニケーションの手法としてDPを用いる場合、いたずらに合意形成や意識変化を求めるファシリテーションを行い、その証拠を質問紙調査に求める、ということにならないように注意する必要があると思われます。

とはいえ、データからモデルをつくってやりっぱなし、ということが多い質問紙調査について、前後比較ができるデータとして設計している点、そして調査だけではなく、なんらかの社会的機能を持たせるという点は非常に参考になります。

おそらくDPを参考にするので重要な点は上記の他に、大規模な質問紙調査を小規模な具体的対話の場を結びつけている点にあると思います。事前の調査によってそれぞれの人の意識がある程度わかれば、対話の場や議題の設定にも生かすことができるかもしれません。対話の場にはあえて両極端の意見を持つ人を集めるとか。

ちなみに「デリバラティブポーリング」のお尻には®がついています。

デリバラティブポーリングRがあるなら、デリバラティブポーリングSやらSSやらR2やらMax Heartやら・・・

があるわけもなく、当然登録商標という意味。

登録商標をとっている理由は、品質管理という意味があるそうですが、収入は彼らの研究所に入って研究に使われるようです。

諸手を挙げて賛成というわけではありませんが、これからの世の中、研究の種類によってはそういう研究費の調達の仕方もありかもしれません。

®はともかく、今後の研究を行う上でDPは非常に参考になりました。