2025年度に、川本が責任教員をつとめて集中講義を2単位分(1単位×2)実施します。テーマは科学技術と社会。20世紀前半の動物学研究を題材にしますが、北海道大学における生物学研究も取り上げていきます。科学史・科学技術社会論に興味がある多分野の学生だけではなく、現在生物学研究に取り組んでいる学生にとっても、現在の研究につながる歴史を知るよい機会になるでしょう。

2025年度に、川本が責任教員をつとめて集中講義を2単位分(1単位×2)実施します。テーマは科学技術と社会。20世紀前半の動物学研究を題材にしますが、北海道大学における生物学研究も取り上げていきます。科学史・科学技術社会論に興味がある多分野の学生だけではなく、現在生物学研究に取り組んでいる学生にとっても、現在の研究につながる歴史を知るよい機会になるでしょう。

1単位は科学史を専門とする京都大学の瀬戸口明久先生をお招きします。もう1単位では川本自身が担当します。

詳細は決まり次第、本ページにアップしていきます。

【最終更新:2025年8月29日】

自然史科学特別講義IV-1(動物と物質から考える科学史)

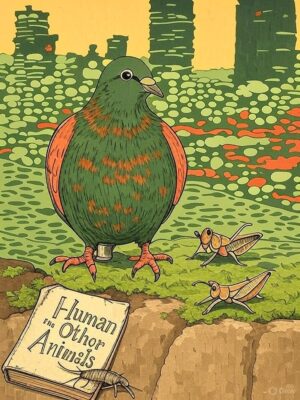

本講義では、動物や物質に注目した科学史・環境史を紹介し、自然と人間の関係について再考する。たとえば「野生生物」とは、今日では、人間に管理されていない野外の動物のことを指す。だが歴史的に見れば、野外に生きる動物から人間の介入を排除しようとする関係は、20世紀半ばに生まれたものである。このように本講義では、歴史を振り返ることによって、こんにち自明と考えられている自然と人間の関係を再考することを目指す。

講義の後半では、物質に注目した科学史・環境史について紹介する。ここではディープ・ヒストリーの観点から、人間と物質の関係について、時間的にも空間的にも大きなスケールで考える。これらの事例を通じて、現在の科学技術がどのような人間と自然の関係をつくっているのか考えるための視座を提供することが本講義の目標である。

- 講師: 瀬戸口明久(京都大学人文科学研究所 准教授)

- キーワード: 科学史、環境史、人と動物の関係、人新世

- 単位: 1単位(集中講義・2日間) 【詳細はシラバス参照】

- 日程: 2025年9月4日(木)・5日(金)1限(8:45始)~4限(16:15終)

- 場所: 理学部5号館5-202教室

参考図書:

- 瀬戸口明久『害虫の誕生:虫からみた日本史』筑摩書房(2009)

- 石田おさむ他『日本の動物観:人と動物の関係史』東京大学出版会(2013)

- ユッシ・パリッカ(太田純貴訳)『メディア地質学:ごみ・鉱物・テクノロジーから人新世のメディア環境を考える』フィルムアート社(2023)

- クリストフ・ボヌイユ、ジャン=バティスト・フレソズ(野坂しおり訳)『人新世とは何か:「地球と人類の時代」の思想史』青土社(2018)

自然史科学特別講義IV-2(伝書鳩から見る戦間期遺伝学と社会)

科学研究は、単に理論や先行研究、学術的探求のみによって形作られる営為ではなく、装置や実験動物、社会的要請、法的・倫理的枠組み、そして歴史的な影響をうけて発展していく。現在の研究は過去の研究を礎としているが、その中には現在から見ると科学的にも倫理的・社会的にも評価が難しいケースもある。

本講義では、第1次世界大戦が終わった頃に立ち上がり始めた遺伝学と、その研究材料として注目された伝書鳩、伝書鳩がつないだ学術・民間・軍のネットワークと、不確定な過去の問題について主体的に考察する。なお、より深く省察し、議論するためにレゴ®ブロックを用いたワークショップ手法を用いる。

- 講師: 川本思心

- キーワード: 科学史、生物学、伝書鳩、ELSI(倫理的・法的・社会的課題)

- 単位: 1単位(集中講義・2日間) 【詳細はシラバス参照】

- 日程: 2025年9月8日(月)・9日(火)1限(8:45始)~4限(16:15終)

- 場所: 理学部5号館5-202(9日3限のみ植物園)