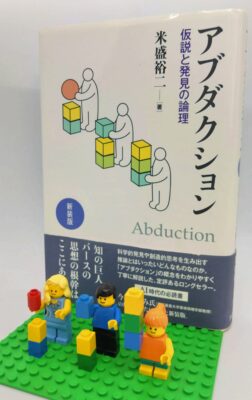

輪読をしてキーワード解説集をまとめる大学院授業「科学技術史特論」。今年の課題図書は『アブダクション:仮説と発見の論理(新装版)』米盛裕二(勁草書房2024)としました。

アブダクションをはじめとした演繹・帰納といった推論は、科学の根本を支える道具(オルガノン)であり、また同様に科学技術コミュニケーションにおいてもこれら推論を理解し、活用することが重要です。特に仮説形成とも言われるアブダクションは日常でも用いられていると同時に、専門家と非専門家では異なる仮説をみちびきやすく、かつその根拠がわかりにくいという点で特に注目すべき推論だと思われます。

現在所属している院生の研究テーマにも関係しそうということで選びました。今年初めて洋書や翻訳本ではなく、和書を課題図書としました。ちょっと優しすぎたかもしれませんが、受講者である院生4名と関連する文献も読んで理解を深めていければと思います。

これまでの課題図書

2024年度: 『Responsible Research and Innovation in Industry : The Case for Corporate Responsibility Tools』K Iatridis , D Schroeder(Springer2016)

2023年度: 『科学者の責任:哲学的探求』Jフォージ(産業図書2013)および原著

2022年度: 『我々みんなが科学の専門家なのか』Hコリンズ(法政大出版会2014=2017)および原著

2021年度: 『二つの文化と科学革命』CPスノー(みすず書房1959/93=2021)および原著

2020年度: 『専門知を再考する』Hコリンズ・Rエヴァンズ(名大出版会2007=2020)および原著

2019年度: ”The Handbook of Science and Technology Studies 4th edition” Felt et al., ed. (MIT press 2016)

2018年度: 『ペンタゴンの頭脳』Aジェイコブセン(大田出版2015=2017)および原著

”A Web of Prevention: Biological Weapons, Life Sciences and the Governance of Research” Rappert & McLeish ed. (Routledge 2014)

2017年度: ”Innovation, Dual Use, and Security: Managing the Risks of Emerging Biological and Chemical Technologies”(MIT press 2012)

2016年度: 関心のある科学技術コミュニケーション・STSの英文論文を選び、発表